Body Composition Basics # 2

Teaser & Intro

Angenommen, du willst für den Sommer abnehmen und beschließt, für eine Weile eine Diät durchzuziehen und Sport zu treiben. Wie bereits im Post zu den Grundlagen der Body Composition erklärt, geht es in erster Linie nicht darum, einfach nur Gewicht loszuwerden. Der Anteil des Körpergewichts, den du bei einer Diät loswerden willst, ist Körperfett, während du andere Bestandteile wie z.B. Muskelmasse konstant beibehalten willst. Wenn du dann nach dem Sommer noch ordentlich Muskeln aufbauen (Hypertrophie) willst, sollte das idealerweise auch mit nur minimaler gleichzeitiger Fettzunahme passieren. Die Frage, die sich jetzt stellt: Wie kannst du feststellen und bewerten, ob deine Diät bzw. dein Hypertrophie-Programm die gewünschte Wirkung erzielt und deine Gewichtsabnahme vor allem durch Fettverlust zustande kommt bzw. du beim Muskelaufbau deinen Körperfettanteil (KFA bzw. Body Fat Percentage; %BF) möglichst niedrig hältst?

In diesem und dem nächsten Post der Body Composition Basics-Reihe geht es um die Messung der Body Composition. Im ersten Teil erfährst du alles über die Grundlagen der Body Composition Messung: Was „gute“ Messungen der Body Composition ausmacht, welche Messmethoden du zuhause anwenden kannst und was du grundsätzlich beachten solltest, wenn du damit deine Fortschritte in der Physique Development bewerten willst.

Im zweiten Teil geht es dann um die konkrete Anwendung: Dort stellen wir dir ein Tracking-System vor, mit dem du mit wenig Aufwand aber dennoch ziemlich genau feststellen kannst, ob deine Diät und dein Muskelaufbau-Programm die gewünschten Ergebnisse erzielen oder ob du etwas anpassen musst. Wenn du direkt zu den Anwendungen willst, kannst du diesen Post hier natürlich auch überspringen. Wir empfehlen dir dennoch diesen Post zu den Grundlagen der Body-Composition-Messung, sodass du die Hintergründe des Tracking-Systems verstehst. In diesem Post gibt es außerdem Read-for-Geeks Abschnitte. Hier gehen wir detailliert auf die wissenschaftlichen Hintergründe ein. Solltest du diesen Post lesen und dir das dennoch Too-Much-Information sein, kannst du diese Abschnitte einfach überspringen.

Messung der Body Composition

Bei der Messung der Body Composition geht es einerseits darum, den aktuellen Zustand des Körpers mit Blick auf seine Gesamtmasse, aber vor allem mit Blick auf die Masse seiner Bestandteile (Kompartimente) zu bestimmen. Die interessantesten Bestandteile im Rahmen der Physique Development sind offensichtlich Körperfett (Fettmasse; FM) und Muskeln (als Teil des Proteingewebes der Fett-freien Masse; FFM). Andererseits ist neben dem aktuellen Zustand vor allem die Zustandsveränderung interessant, also wie sich die Körperbestandteile in ihrem Verhältnis über die Zeit verändern.

Darum sind „gute“ Messungen wichtig

Wie eingangs schon angedeutet kannst du nur mit den richtigen Informationen bewerten, ob z.B. deine Diät die gewünschten Ergebnisse liefert. Um an diese Informationen zu kommen, musst du deine Body Composition messen. Das erlaubt dir nicht nur, deine Ausgangssituation und deine Fortschritte zu bewerten, sondern auch, ob und in welcher Weise du etwas ändern musst, wenn etwas nicht nach Plan läuft – du kannst reagieren und wirst handlungsfähig.

Außerdem liefern Messungen noch einen weiteren wichtigen Vorteil: „What gets measured gets managed“. Richtiges und regelmäßiges Messen liefert dir nicht nur Entscheidungsgrundlagen, sondern lenkt auch deine Aufmerksamkeit darauf – du fokussierst dich rechtzeitig auf das Wesentliche.

So viel zu dem Warum. Allerdings solltest du nicht nur um seiner selbst Willen messen, sondern viel mehr (nur) die Messungen durchführen, die dir auch die richtigen Informationen liefern.

Das macht gute Messungen mit Blick auf Physique Development aus

Die Frage nach guten Messungen bzw. Messmethoden für Physique Development lässt sich anhand von zwei Kriterien beantworten. Zum einen gibt es die Messqualität als allgemeines Kriterium. Zum anderen lässt sich durch einen Aspekt der Messqualität auch das spezielle Kriterium ableiten: Ob wir das richtig messen, was wir wollen – im Rahmen von Physique Development die Body Composition getrennt nach den Kompartimenten, vor allem Fett- und Muskelmasse – oder zumindest ausreichende Hinweise auf deren Veränderung bekommen.

Read-For-Geeks: Messqualität

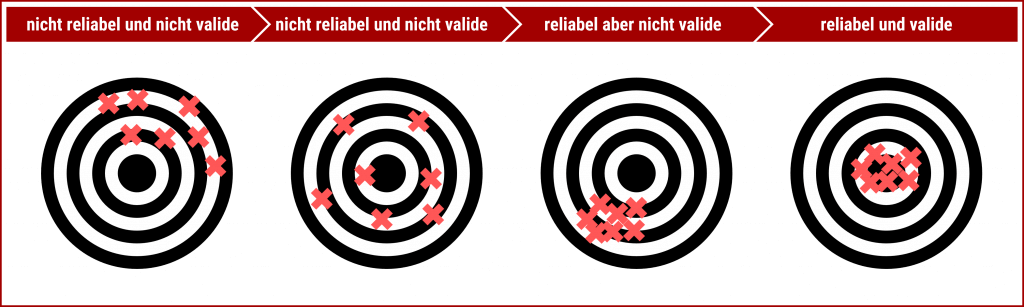

Die Messqualität jedes Messinstruments lässt sich anhand von drei wissenschaftlichen Gütekriterien bewerten: Objektivität, Reliabilität (im Englischen oft auch Präzision) und Validität (im Englischen oft auch Genauigkeit). Dabei setzt Validität Reliabilität voraus, und Reliabilität setzt wiederum Objektivität voraus.

Objektivität gibt an, dass eine Messung, deren Ergebnis und die Interpretation des Ergebnisses unabhängig von der Person sind, die sie durchführt. Bei Messungen, die viel subjektiven Spielraum lassen oder geschultes Personal benötigen, ist Objektivität oftmals ein Problem – wenn die Durchführung und Auswertung wenig komplex sind dagegen nicht. Die Messung des Körpergewichts mit einer Waage ist in aller Regel sehr objektiv: Man kann beim Draufstehen und Ablesen der angezeigten Zahl wenig falsch machen.

Reliabilität gibt die Zuverlässigkeit einer Messung an, also ob eine Messmethode so misst, wie sie messen soll und die Messung nicht von Varianz oder unsystematischen Verzerrungen beeinflusst ist. Reliable Messungen liefern dieselben Ergebnisse, wenn sie unter gleichen Bedingungen mehrmals durchgeführt werden. Auch hier ist das Messen des Körpergewichts mit einer Waage ein Beispiel für eine (typischerweise) reliable Messung: Wenn du 10-mal direkt hintereinander auf die Waage steigst, wird dir 10-mal dasselbe Gewicht angezeigt – wenn nicht, stimmt mit deiner Waage etwas nicht.

Validität gibt an, ob man mit einer Messmethode genau das misst, was man messen will, also wie „gültig“ eine Messung ist. Je nach Messmethode gibt es viele verschiedene Arten, die Validität zu bestimmen. Im einfachen Fall der Körpergewichtsmessung lässt sich das aber einfach verdeutlichen: Wenn du dein Körpergewicht messen willst, nimmst du eine Waage dafür, und nicht ein Maßband. Die Waage ist dafür gemacht, Masse bzw. Gewicht zu bestimmen, ein Maßband misst Strecke.

Die Grafik veranschaulicht nochmals die Konzepte der Reliabilität und Validität. Man könnte zwar sagen, dass bei niedriger Reliabilität eine Messung trotzdem valide sein kann, wenn die gemessenen Werte alle um den Wert streuen, der in Wahrheit existiert (siehe zweites Bild von links). Da wir aus einer einzelnen Messung dann aber nur mit viel Glück den wahren Wert erfahren, setzt eine valide Messung allgemein Reliabilität voraus.

Zusammenhang von Reliabilität und Validität

Messungen getrennt nach Kompartimenten

Mit Blick auf Physique Development bist du in erster Linie nicht an deinem Körpergewicht als Ganzes, sondern an deinem Körperfett und deiner Muskelmasse interessiert. Um diese Informationen zu bekommen, brauchst du Messmethoden, die deine Body Composition getrennt nach diesen Kompartimenten messen (oder zumindest ausreichend gute Rückschlüsse darauf zulassen).

Insgesamt gestaltet sich das für Körperfett einfacher als für Muskelmasse, da die Fettmasse (FM) bereits im 2C-Modell ein eigenes Kompartiment darstellt. Einige leicht zuhause durchführbare Messmethoden liefern dafür bereits gute Informationen – zumindest für die Veränderung über die Zeit. Mit Blick auf die Messung der Muskelmasse bräuchte es allerdings Messmethoden, die die Body Composition in die Kompartimente eines 3C- oder besser 4C-Modells trennen können. Aber auch dafür gibt es gute Lösungen für zuhause. Falls du dich nochmals über die Zusammensetzung des Körpers nach den verschiedenen Kompartiment-Modellen schlau machen willst, schau dafür gerne in den ersten Post der Body Composition Basics.

Messmethoden

Nachfolgend stellen wir dir die verschiedenen Methoden zur Messung der Body Composition vor, die du selbst durchführen kannst. Die Methoden können danach eingeteilt werden, ob sie deine Body Composition insgesamt bestimmen und indirekt ableiten oder spezifisch für verschiedene Körperstellen erfassen [1]. Für jede der Methoden erfährst du den Hintergrund und die Funktionsweise, wie genau und nützlich die Methode für die Messung und das Tracking der Fett- und Muskelmasse über die Zeit ist, und welche weiteren Vor- und Nachteile die Methode hat.

Grundlegende anthropometrische Messungen: Waage & Maßband

Anthropometrische (wörtlich: den Menschen vermessende) Messmethoden der Body Composition umfassen in ihrer einfachsten Form eine Waage und ein Maßband. Waagen messen in der Regel sehr zuverlässig dein Körpergewicht – allerdings eben nur als Ganzes.

Da du mit einer Waage allein nichts über deine Body Composition getrennt nach Fett und Muskeln erfährst, ist sie für die Bewertung der Physique Development zur Momentaufnahme gar nicht und zum Tracking über die Zeit nur bedingt geeignet. Wenn du dich auf eine Waage stellst, weißt du nichts darüber, wieviel Kilo auf der Anzeige durch Fett, Muskeln und weitere Bestandteile des Körpers zustande kommen. Für die Bewertung, ob deine Diät wirksam für Fettverlust oder dein Hypertrophie-Programm wirksam für Muskelaufbau ist, sieht es kaum anders aus. Zwar weißt du ziemlich sicher, dass du bspw. kein Fett verloren hast, wenn du nach einem Monat Diät 5 kg mehr wiegst, allerdings verhält es sich andersrum nicht genauso. Ein Gewichtsverlust kann verschiedene Ursachen haben: Vor allem kurzfristig kommen größere Gewichtsschwankungen durch Veränderungen im Körperwasser zustande und ein Gewichtsverlust muss daher nicht zwangsläufig mit einem Fettverlust einhergehen [2] [3] [4]. Darüber wird dir eine Waage allerdings nichts sagen.

Auf der positiven Seite bietet die Waage eine einfach durchführbare, günstige, verlässliche und zumindest für das Körpergewicht als Ganzes valide Messung. Außerdem ist das Gewicht im Zusammenspiel mit weiteren anthropometrischen Maßen durchaus nützlich – vor allem als Kontrollwert.

Als einfachstes weiteres Maß kannst du die Körpergröße mit einbeziehen. Wenn du diese (in Metern) quadrierst und das Körpergewicht durch diesen Wert teilst, erhältst du den Body Mass Index (BMI). Dieser setzt – wie die Formel zur Berechnung zeigt – dein Körpergewicht in Relation zu deiner Körpergröße. Mit deinem BMI lässt sich anhand von Normtabellen sagen, ob du generell untergewichtig (BMI < 18.5), normalgewichtig oder übergewichtig (BMI > 25) für deine Körpergröße bist [5]. Der Vorteil ist, dass dein BMI sich nur noch in Abhängigkeit von deinem Körpergewicht verändert, sobald du ausgewachsen bist. Die Nachteile sind damit gleichzeitig die, die auch für das Körpergewicht generell als Maß für die Body Composition sowie deren Veränderung gelten.

Interessanter wird es, wenn du mit einem Maßband nicht deine Körpergröße, sondern Umfänge misst. Umfangsmessungen sind die einfachste Form von Körperstellen-spezifischen Messungen. Dafür legst du ein Maßband um eine Körperstelle – typischerweise am Mittelpunkt der Stelle – und liest den Wert ab, idealerweise auf den Millimeter genau.

Die sinnvollsten Körperstellen für Umfangsmessungen sind der Bauch (Taille auf Höhe des Bauchnabels), die Hüfte (an der „dicksten“ Stelle), die Brust, die Arme und die Beine. Insgesamt sind Umfangsmessungen für sich betrachtet ausreichend zuverlässig, einfach und günstig durchzuführen, bieten darüber hinaus weitere Vorteile, allerdings auch Nachteile.

Zu den Vorteilen gehört, dass sie vor allem im Zusammenspiel untereinander als auch mit dem Gewicht durchaus sinnvolle Informationen liefern. Das liegt daran, dass vor allem adipöses Speicherfett nicht gleichmäßig am Körper verteilt auftritt [6]. Die Waist-to-Hip-Ratio (WHR; Taillenumfang geteilt durch Hüftumfang) macht sich das zunutze: Je größer dieser Wert ist – also je weiter deine Taille im Verhältnis zur Hüfte – desto höher ist in der Regel der Körperfettanteil. Du bekommst über Umfangsmessungen zwar nicht deine Fettmasse in kg heraus, aber als richtungsweisende Guidelines sind sie durchaus hilfreich.

Mit Blick auf die Muskelmasse verhält es sich ähnlich. Einzelne Umfangsmessungen – egal ob zu einem einzelnen Zeitpunkt oder über die Zeit hinweg – sagen dir wenig über deine Muskelmasse oder dein Muskelwachstum, vor allem in absoluten Zahlen. Wenn du allerdings dein Gewicht bzw. Gewichtsveränderungen mit einbeziehst, sieht das anders aus: Wenn du während eines Hypertrophie-Programms Gewicht zunimmst, dein Taillenumfang aber konstant bleibt, ist das ein guter Hinweis darauf, dass du insgesamt Muskeln aufbaust und dein Körperfett nicht ausufert.

Die Nachteile von Umfangsmessungen mit Blick auf die Physique Development leiten sich aus den Einschränkungen der Vorteile ab: Mit einzelnen, isoliert betrachteten Umfangsmessungen kannst du keine Aussage darüber treffen, was sich unter der gemessenen Stelle befindet. Stellenspezifische Veränderungen der Fett- und Muskelmasse lassen sich damit also nicht getrennt bestimmen [7] – grundsätzlich ist es aber wichtig, dass du immer an denselben Stellen mit derselben Spannung des Maßbands misst, sonst ist deine Messung nicht zuverlässig.

Um genauere Bewertungen der Physique Development vornehmen zu können, benötigen wir Methoden für Multi-Kompartiment-Modelle (mindestens 2C), die Werte für Fett- und idealerweise Muskelmasse getrennt ausgeben.

Hautfaltenmessung

Bei der Hautfaltenmessung als vermutlich simpelste indirekte Messmethode zur Schätzung der Body Composition anhand des 2C-Modells werden Hautfalten in eine kleine Plastikzange geklemmt und deren Dicke abgelesen. Der Hintergrund ist, dass subkutanes Speicherfett direkt unter der Haut und damit über den Muskeln liegt, sodass größere Messwerte durch einen höheren Körperfettgehalt erzeugt werden. Dieser kann wiederum über Formeln aus den Hautfaltenmesswerten berechnet werden [7]. Typische Messstellen sind unter anderem die Brust, der Trizeps, der Bauch und der Oberschenkel.

Hautfaltenmessungen sind einfach und günstig durchzuführen und erlauben für den Alltag insgesamt eine ausreichend genaue Bestimmung der Fett- und Fett-freien Masse: Sie zeigen gute Übereinstimmungen sowohl zu einzelnen Zeitpunkten [4] als auch über die Zeit [8] [9] verglichen mit Referenz-Messmethoden.

Die Nacheile sind, dass die Zuverlässigkeit der Messung sowohl sehr von der messenden Person und ihren Fähigkeiten im Umgang mit der Methode als auch der Qualität der Messgeräte abhängt. Auch wenn die Bestimmung der Fett- und Fett-freien Masse durchaus genau sein kann, eignet sich die Hautfaltenmessung isoliert primär für die Bestimmung des Körperfettgehalts, allerdings kaum für die Muskelmasse. Das liegt wie erwähnt daran, dass in der Fett-freien Masse neben der Muskelmasse auch die Knochenmasse und das Körperwasser einfließen, was die Hautfaltenmessung anhand als indirekte Methode aber nicht unterscheiden kann [7].

BIA-Messung

BIA steht für bioelektrische Impedanz-Analyse. Vereinfacht gesagt ist eine BIA-Waage eine Waage, die dir neben dem Körpergewicht auch nach einem erweiterten 3C- bzw. 4C-Modell das Körperwasser (je nach Technologie intrazellulär und extrazellulär) und daraus abgeleitet die FM und FFM getrennt ausgibt [10] [11] – Jackpot.

Bei BIA-Messungen fließen nicht wahrnehmbare elektrische Ströme durch den Körper. Bei den geläufigsten BIA-Waagen für den Gebrauch zuhause stellst du dich dafür einfach mit nackten Füßen auf die Waagefläche und das Gerät sendet den Strom durch deinen Körper. Durch eine Kombination der Widerstände, die die unterschiedlichen Körperkompartimente grundsätzlich aufweisen, unterschiedliche vom Gerät genutzte Stromfrequenzen, verschiedene Wasserkonzentrationskennzahlen der Zellgewebearten, sowie der Größe, des Gewichts und Geschlechts kann eine BIA-Waage über einen Algorithmus das extra- und intrazelluläre Körperwasser bestimmen und indirekt die FM und FFM ableiten [10].

BIA(-Waage)-Messungen bieten grundsätzlich das Potenzial, die Body Composition relativ genau getrennt nach den Kompartimenten zu beziffern [12]. Vor allem dadurch, dass die Menge an Körperwasser isoliert bestimmt und deshalb die Fett- und Fett-freie Masse davon bereinigt abgeleitet werden kann, sind BIA-Messungen für die Bewertung der Physique Development prinzipiell sehr nützlich: Veränderungen im Körpergewicht können prinzipiell spezifisch auf Veränderungen in der Zellmasse (Fett oder Muskeln) oder (!) Körperwasser zurückgeführt werden und führen dadurch nicht zu falschen Schlüssen.

Sowohl bei Messungen zu einzelnen Zeitpunkten [4] als auch zur Langzeit-Messung der Body Composition während Physique Development Programmen [8] zeigen BIA-Messergebnisse gute Übereinstimmungen mit Referenz-Methoden. Auch wenn es hier leichte Über- als auch Unterschätzungen in verschiedenen Studien in der Fett-freien Masse gab, sind die Abweichungen insgesamt eher gering [13]. Die wahrscheinlich größten Vorteile sind aber die einfache Durchführung und die geringen Kosten. BIA-Waagen kann man schon für unter 30€ kaufen und einzelne Messungen sind innerhalb von wenigen Sekunden abgeschlossen.

Dennoch ist bei BIA-Messungen und deren Ergebnissen Einiges zu beachten. Erstens: Die Genauigkeit der Werte für die einzelnen Kompartimente hängt stark vom jeweiligen Hersteller und den genutzten Technologien und Algorithmen ab [14]. Zweitens: BIA-Messgeräte mit zusätzlichen Kontaktpunkten für die Hand oder weiteren Körperstellen, wie sie in professionellen Settings genutzt werden, sind genauer als die BIA-Waagen mit Kontaktpunkten nur für die Füße [15]. Drittens: Personenmerkmale wie z.B. Geschlecht aber auch der aktuelle Zustand der Body Composition müssen bei der Messung berücksichtigt werden, da sie die die abgeleiteten Werte beeinflussen können [16]. Viertens: Sowohl der Hydrationsstatus – also wieviel man vor einer Messung getrunken hat – als auch wann und wieviel man vor einer Messung gegessen hat, können die Ergebnisse beeinflussen [15]. Fünftens: Auch wenn eine BIA-Waage die FM und FFM „frei“ von Körperwasser ausgeben kann, trennt sie die Zellmasse der FFM nicht in Muskel- und Organgewebe.

Trotz dieser Nachteile sind BIA-Messungen auch zuhause für die Bewertung der Physique Development zumindest als richtungsweisender Indikator sinnvoll. Zum Ersten: Die meisten BIA-Waagen sind inzwischen Smartphone-kompatibel und persönliche Daten wie Geschlecht, Größe und Aktivitätsstatus werden in die Berechnungen integriert. Zum Zweiten: Wenn die Messbedingungen über die Zeit hinweg gleich sind (idealerweise direkt morgens nach dem Aufstehen und einem kurzen Abstecher auf die Toilette), sind auch die damit verbundenen Fehlerquellen minimiert bzw. zumindest konstant gehalten. Zum Dritten (bzw. fünften Punkt): Selbst wenn die Werte für die FM und vor allem die Muskelmasse nicht absolut genau (bestimmbar) sind, so sind die für die Physique Development „uninteressanten“ Kompartimente (Knochen- und Organmasse) sehr stabil [17], sodass Veränderungen in den Messwerten – vor allem, weil das Körperwasser getrennt bestimmt wird – doch gute Aussagen über Fettverlust und Muskelaufbau zulassen. Außerdem wurden inzwischen einige Tests durchgeführt, die gängigen BIA-Waagen für zuhause teilweise sehr genaue Messungen nachweisen (siehe dazu nächster Post). Vor dem Hintergrund, wie günstig und einfach die Messungen zuhause durchgeführt werden können, lohnt sich eine BIA-Waage durchaus im Tracking-System für die Body Composition.

Weitere Messmethoden – Hydrodensitometrie, ADP, DXA, CT & MRT

Um diesen Post nicht noch länger zu machen: Es gibt noch eine Reihe weiterer Messmethoden, um die Body Composition zu bestimmen. Sie sollen hier einmal genannt werden, da sie teilweise auf 4C-Modell-Ebene oder darüber und vor allem Körperstellen-spezifisch messen können. Die Methoden sind: Hydrodensitometrie, Luftverdrängungsplethysmographie (ADP, gemessen mit Bod Pod), Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA), Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT). Da diese zuhause aber nicht genutzt werden können, sind sie für uns hier nicht sehr interessant. Diese Messungen können jedoch bei verschiedenen Anbietern durchgeführt werden, kosten aber vergleichsweise viel.

Take-Aways

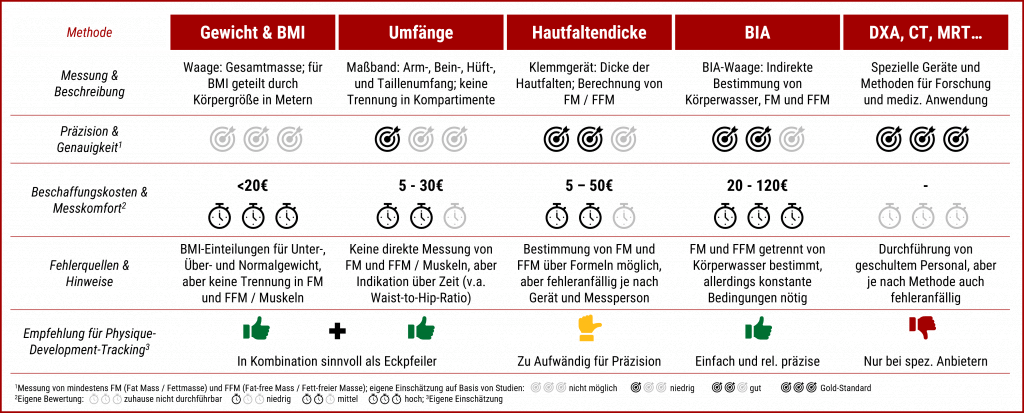

Es gibt verschiedene Messmethoden für die Bestimmung der Body Composition, die sich danach unterscheiden, ob und wie viele Kompartimente sie getrennt bestimmen können, wie genau die Messwerte sind und ob sie indirekt für den ganzen Körper oder Körperstellen-spezifisch sind, und wie einfach die Messung durchgeführt werden kann.

Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der einzelnen Messmethoden

Grundsätzlich sollten für Messungen der Body Composition – vor allem für möglichst genaue Bestimmungen bzw. Hinweise auf Veränderungen des Speicherfetts und der Muskelmasse – mehrere Methoden kombiniert werden. Wenn man mehrere Werte mit einbezieht, hat man ein ziemlich sicheres Tracking-Tool als Bewertungsgrundlage für die Physique Development.

Outlook

Im zweiten Teil zu den Body-Composition-Messungen stellen wir dir ein konkretes Tracking-System für die Body Composition vor. Damit kannst du sowohl den Erfolg einer Diät als auch eines Muskelaufbau-Programms bewerten und nötige Anpassungen vornehmen.

Quellen

[1] B. Schoenfeld, Science and Development of Muscle Hypertrophy, 2nd ed. Human Kinetics, 2020. doi: 10.5040/9781492595847.

[2] L. B. Baker, J. A. Lang, and W. Larry Kenney, “Change in body mass accurately and reliably predicts change in body water after endurance exercise,” Eur. J. Appl. Physiol., vol. 105, no. 6, pp. 959–967, Apr. 2009, doi: 10.1007/s00421-009-0982-0.

[3] T. Abe, S. J. Dankel, and J. P. Loenneke, “Body Fat Loss Automatically Reduces Lean Mass by Changing the Fat‐Free Component of Adipose Tissue,” Obesity, vol. 27, no. 3, pp. 357–358, Mar. 2019, doi: 10.1002/oby.22393.

[4] W. D. Van Marken Lichtenbelt, F. Hartgens, N. B. J. Vollaard, S. Ebbing, and H. Kuipers, “Body Composition Changes in Bodybuilders: A Method Comparison,” Med. Sci. Sports Exerc., vol. 36, no. 3, pp. 490–497, Mar. 2004, doi: 10.1249/01.MSS.0000117159.70295.73.

[5] R. C. Weisell, “Body mass index as an indicator of obesity,” Asia Pac. J. Clin. Nutr., vol. 11, no. s8, Dec. 2002, doi: 10.1046/j.1440-6047.11.s8.5.x.

[6] E. L. Thomas, J. A. Fitzpatrick, S. J. Malik, S. D. Taylor-Robinson, and J. D. Bell, “Whole body fat: Content and distribution,” Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., vol. 73, pp. 56–80, Aug. 2013, doi: 10.1016/j.pnmrs.2013.04.001.

[7] D. Brodie, V. Moscrip, and R. Hutcheon, “Body Composition Measurement: A Review of Hydrodensitometry, Anthropometry, and Impedance Methods,” Nutrition, vol. 14, no. 3, pp. 296–310, Mar. 1998, doi: 10.1016/S0899-9007(97)00474-7.

[8] L. P. Kilduff, S. Lewis, M. I. C. Kingsley, N. J. Owen, and R. E. Dietzig, “Reliability and Detecting Change Following Short-Term Creatine Supplementation: Comparison of Two-Component Body Composition Methods,” J. Strength Cond. Res., vol. 21, no. 2, p. 378, 2007, doi: 10.1519/R-19245.1.

[9] A. M. Silva, D. A. Fields, A. L. Quitério, and L. B. Sardinha, “Are Skinfold-Based Models Accurate and Suitable for Assessing Changes in Body Composition in Highly Trained Athletes?,” J. Strength Cond. Res., vol. 23, no. 6, pp. 1688–1696, Sep. 2009, doi: 10.1519/JSC.0b013e3181b3f0e4.

[10] U. G. Kyle et al., “Bioelectrical impedance analysis—part I: review of principles and methods,” Clin. Nutr., vol. 23, no. 5, pp. 1226–1243, Oct. 2004, doi: 10.1016/j.clnu.2004.06.004.

[11] L. C. Ward, “Human body composition: yesterday, today, and tomorrow,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 72, no. 9, pp. 1201–1207, Sep. 2018, doi: 10.1038/s41430-018-0210-2.

[12] L. C. Ward, “Bioelectrical impedance analysis for body composition assessment: reflections on accuracy, clinical utility, and standardisation,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 73, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2019, doi: 10.1038/s41430-018-0335-3.

[13] Antonio et al., “Comparison of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) versus a Multi-frequency Bioelectrical Impedance (InBody 770) Device for Body Composition Assessment after a 4-Week Hypoenergetic Diet,” J. Funct. Morphol. Kinesiol., vol. 4, no. 2, p. 23, Apr. 2019, doi: 10.3390/jfmk4020023.

[14] M. I. Frisard, F. L. Greenway, and J. P. DeLany, “Comparison of Methods to Assess Body Composition Changes during a Period of Weight Loss,” Obes. Res., vol. 13, no. 5, pp. 845–854, May 2005, doi: 10.1038/oby.2005.97.

[15] G. M. Tinsley, E. Morales, J. S. Forsse, and P. W. Grandjean, “Impact of Acute Dietary Manipulations on DXA and BIA Body Composition Estimates,” Med. Sci. Sports Exerc., vol. 49, no. 4, pp. 823–832, Apr. 2017, doi: 10.1249/MSS.0000000000001148.

[16] E. A. Cumberledge, C. Myers, J. J. Venditti, and J. L. Andreacci, “The Effect of the Menstrual Cycle on Body Composition Determined by Contact-Electrode Bioelectrical Impedance Analyzers,” 2018.

[17] T. B. Chaston, J. B. Dixon, and P. E. O’Brien, “Changes in fat-free mass during significant weight loss: a systematic review,” Int. J. Obes., vol. 31, no. 5, pp. 743–750, May 2007, doi: 10.1038/sj.ijo.0803483.