Body Composition Basics # 4

Intro

Nachdem du etwas über die Messung deiner Body Composition und die Bestandteile eines nützlichen Tracking-Systems gelernt hast, kannst du diese Informationen nutzen und in zusätzliche Metriken umwandeln. Diese können dir bei der Entscheidungsfindung bezüglich deiner Physique-, Performance- und Gesundheitsziele weiterhelfen. Hier erfährst du mehr über diese Metriken: Wie sie berechnet werden, was sie bedeuten, wie du im Vergleich zu Referenzwerten „abschneidest“ und wie diese Referenzwerte genutzt werden können, um deine Physique, Gesundheit und deinen Fortschritt in Richtung deiner Ziele zu beurteilen.

Body Composition Metriken: Berechnung, Referenzwerte und Interpretation

Die Basics: BMI und Umfangsmessungen

Die am häufigsten verwendeten und am leichtesten zugänglichen Body-Composition-Metriken sind der Body Mass Index (BMI) und Umfangsmessungen. Wie bereits erklärt, sind diese Metriken begrenzt nützlich, da sie dir nicht direkt sagen, woraus (und in welchen Mengen) dein Körper zusammengesetzt ist. Trotz ihrer Einschränkungen bleiben sie weit verbreitete Instrumente für schnelle Physique- und Gesundheitsbeurteilungen.

Body Mass Index (BMI)

Beginnen wir mit der bekanntesten Metrik, dem BMI. Er wird nach folgender Formel berechnet:

BMI = Gesamtkörpermasse (kg) ÷ Körpergröße² (m²)

Der BMI setzt also dein Gewicht in Relation zu deiner Körpergröße. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann der BMI für Erwachsene wie folgt kategorisiert werden [1]:

- Untergewicht: <18,5

- Normalgewicht: 18,5 – 24,9

- Übergewicht: 25 – 29,9

- Adipositas: ≥30

Obwohl der BMI einfach zu berechnen und weit verbreitet ist, ist es wichtig, seine Limitationen zu verstehen. Der BMI unterscheidet nicht zwischen Fettmasse (FM) und fettfreier Masse (FFM) – und damit auch nicht Muskelmasse –, was besonders bei Athleten oder Personen mit hoher Muskelmasse zu Fehleinschätzungen führen kann [2]. Das bedeutet, hohe BMI-Werte implizieren nicht zwangsläufig hohe Fettanteile. Zudem sagt der BMI selbst bei höheren Werten aufgrund von mehr Fett nichts darüber aus, wie das Fett am und im Körper verteilt ist [3].

Wenn der BMI jedoch in Verbindung mit anderen Metriken wie den unten genannten oder den zuvor beschriebenen verwendet wird und du ziemlich sicher sein kannst, dass ein hoher BMI aus viel Körperfett resultiert, solltest du diese Information als Hinweis nutzen, Gewicht bzw. Fett zu reduzieren, um deinen BMI wieder in den Normalbereich zu bringen.

Bei einem niedrigen BMI gibt es allerdings noch weniger Interpretationsspielraum: Es ist (zu) wenig Körpermasse insgesamt für die jeweilige Körpergröße vorhanden, unabhängig von der Körperzusammensetzung. Ein (sehr) niedriger BMI sollte aufhorchen lassen, mögliche gesundheitliche Komplikationen aufgrund von Mangelernährung zu vermeiden [4].

Hüftumfang (Waist Circumference; WC) & Taille-Hüft-Verhältnis (Waist-to-Hip Ratio; WHR)

Obwohl Umfangsmessungen von sich aus keine direkte Identifizierung der Zusammensetzung der Gewebe unter den gemessenen Stellen erlauben, liefern sie nützliche Informationen für die Beurteilung von Physique und Gesundheit. Besonders die Taille ist ein guter Ausgangspunkt. Achte darauf, die Taille immer an derselben Stelle zu messen (d.h. auf Höhe des Bauchnabels), wobei das Maßband direkt auf der Haut aufliegen sollte, ohne zusätzlichen Druck auszuüben (hier findest du ein empfohlenes Körpermaßband, das einfache und konsistente Messungen ermöglicht). Hier sind häufig verwendete Referenzwerte für Erwachsene und damit einhergehendes Gesundheitsrisiko [5]:

Für Männer:

- Erhöhtes Risiko: ≥ 94 cm

- Stark erhöhtes Risiko: ≥ 102 cm

Für Frauen:

- Erhöhtes Risiko: ≥ 80 cm

- Stark erhöhtes Risiko: ≥ 88 cm

Da die Bauchmuskeln nur einen relativ kleinen (aber weitgehend stabilen) Anteil deines Taillenumfangs ausmachen, ist der Taillenumfang (WC) ein wichtiges Maß zur Beurteilung von abdominaler Adipositas und damit verbundenen Gesundheitsrisiken, da hohe Werte und Umfangsänderungen primär durch Fett bedingt sind [6]. Wenn dein WC über diesen angegebenen Schwellenwerten liegt, solltest du daher in Erwägung ziehen, deinen Körperfettanteil zu reduzieren.

Da der WC jedoch mit dem Alter korreliert und zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ist [7] [8], können weitere Maße verwendet werden, um diese Einschränkungen zu berücksichtigen. Das Taille-Hüft-Verhältnis (WHR) wird wie folgt berechnet:

WHR = Taillenumfang ÷ Hüftumfang

In ähnlicher Weise könntest du auch das Taille-Größe-Verhältnis (WHtR) berechnen, indem du den WC durch deine Körpergröße teilst, da es ebenfalls die damit verbundenen Unterschiede in relevanten demografischen Variablen berücksichtigt. Übereinstimmend mit den Risikokategorien für den WC klassifiziert die Weltgesundheitsorganisation das WHR wie folgt [9]:

Für Männer:

- Geringes Gesundheitsrisiko: ≤ 0,95

- Mäßiges Gesundheitsrisiko: 0,96 – 1,0

- Hohes Gesundheitsrisiko: ≥ 1,0

Für Frauen:

- Geringes Gesundheitsrisiko: ≤ 0,80

- Mäßiges Gesundheitsrisiko: 0,81 – 0,85

- Hohes Gesundheitsrisiko: ≥ 0,86

Die Gesundheitsrisiken, die mit einem höheren WHR in Verbindung gebracht werden, reichen von Bluthochdruck bis hin zu Diabetes (z.B. [10]). Unabhängig davon, ob du akut gefährdet bist, diese Erkrankungen zu entwickeln, ist ein hoher WHR ein starker Indikator für überschüssiges Körperfett mit seinen damit verbundenen Nachteilen [6].

Beyond the Basics: Weitere Body-Composition-Maße

Übereinstimmend mit den verschiedenen Modellen der Body Composition gibt es Metriken über die Basics hinaus, die sich direkter um die Körperkompartimente von Interesse drehen: Fett und Muskeln. Da es jedoch im Allgemeinen einfacher ist, deinen Körperfettanteil einigermaßen genau zu bestimmen als deine Muskelmasse (zumindest ohne eine präzise BIA-Waage), sollten die Metriken rund um das Körperfett für dich leichter zugänglich sein.

Körperfettanteil (KFA bzw. Body Fat Percentage; %BF) & Fettmasse-Index (Fat Mass Index; FMI)

Die naheliegendste Metrik der „tatsächlichen“ Body Composition ist der Körperfettanteil (KFA bzw. Body Fat Percentage; %BF), der die Menge an Fettmasse (FM) im Verhältnis zur Gesamtkörpermasse angibt:

%BF = (FM ÷ Gesamtkörpermasse) × 100

Grobe Referenzwerte für körperlich fitte Erwachsene in ihren 20ern sind die untenstehenden [11]. Beachte jedoch, dass diese Werte typischerweise mit dem Alter ansteigen [12] und sich auch in Bezug auf weitere demografische Variablen wie Ethnizität unterscheiden [13]:

- Männer: 15%

- Frauen: 23%

Das bedeutet, dass Männer im Allgemeinen zwischen 10% und 20% Körperfett eine ordentlich schlanke Physique und damit verbundene gesundheitliche Vorteile haben, während man bei Frauen einfach 8% darauf addieren kann (d.h. 18% – 28%). Darüber hinaus ist ein Körperfettanteil in diesem Bereich eine gute Grundlage, um mit dem Muskelaufbau zu beginnen, da ein zu niedriger Körperfettanteil dich anfälliger für eine (erneute) Zunahme von Körperfett macht [14] [15] [16]. Ebenso kann ein zu hoher Körperfettanteil – neben den damit verbundenen Risiken – deine Hypertrophie-Bemühungen wahrscheinlich einschränken, zum Beispiel durch ungünstige Hormonprofile [17].

Wenn du deine Fettmasse (FM) kennst, kannst du auch deinen Fettmasse-Index (FMI) nach folgender Formel berechnen:

FMI = FM (kg) ÷ Körpergröße² (m²)

Daher gilt: Je höher dein FMI, desto mehr Körperfett trägst du im Verhältnis zu deiner Körpergröße mit dir herum. Wie beim %BF hängen die FMI-Referenzwerte von verschiedenen demografischen Faktoren wie Alter und Ethnizität ab [18] [19] [20]. Darüber hinaus wird der FMI als Metrik für die Körperzusammensetzung nicht so häufig verwendet wie die anderen besprochenen, weshalb es etwas schwierig ist, allgemein gültige Referenzwerte nennen. Wenn du jedoch jünger als 35 Jahre bist, sollte dein FMI unter den folgenden Schwellenwerten liegen, andernfalls wäre es wahrscheinlich ratsam, etwas Körperfett loszuwerden:

- Männer: < 6,0 kg/m²

- Frauen: < 8,5 kg/m²

Obwohl der FMI keine sehr häufig verwendete Metrik ist, hat sich gezeigt, dass er gesundheitsbezogene Risikofaktoren wie bspw. das metabolische Syndrom besser vorhersagen kann als der BMI und der %BF [21]. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, ihn gelegentlich zu evaluieren.

Muskelmasse-Anteil (%MM), Skelettmuskel-Index (Skeletal Muscle Index; SMI), Fettfreie-Masse-Index (Fat-Free Mass Index; FFMI) & Magermasse-Index (Lean Mass Index; LMI)

Das Äquivalent zum %BF für die Muskelmasse (MM) ist der Muskelmasse-Anteil (%MM), der als Menge der (Skelett-)Muskelmasse im Verhältnis zur Gesamtkörpermasse berechnet wird:

%MM = (MM ÷ Gesamtkörpermasse) × 100

Bei den Referenzwerten für %MM wird es etwas komplizierter. Ein grundlegendes Problem besteht darin, dass deskriptive Werte in gesunden Populationen relativ selten sind. Das bedeutet, dass es nicht viele Studien gibt, die explizit den %MM großer Personengruppen für andere als klinische Zwecke messen [22] [23]. Eine Ausnahme zeigt jedoch die folgenden Referenzwerte für eine durchschnittliche Studienpopulation [24]:

Für Männer:

- 18-35 Jahre: 40% – 44%

- 36-55 Jahre: 36% – 40%

- 56-75 Jahre: 32% – 35%

Für Frauen:

- 18-35 Jahre: 31% – 33%

- 36-55 Jahre: 29% – 31%

- 56-75 Jahre: 27% – 30%

Hier gibt es einige Punkte zu beachten. Erstens ist die Muskelmasse bei Frauen geringer. Zweitens nimmt sie mit dem Alter ab, was %MM zu einer wichtigen Metrik für die Beurteilung von Sarkopenie macht, dem altersbedingten Verlust von Muskelmasse und -funktion. Drittens handelt es sich hierbei um deskriptive und nicht um normative (oder präskriptive) Werte: Diese Werte beschreiben den %MM der untersuchten Personen und schreiben nicht vor, was die Norm sein sollte. Es gibt jedoch grundsätzlich nicht so etwas wie zu viel Muskelmasse – zumindest wenn sie auf natürliche Weise aufgebaut wurde. Deshalb solltest du anstreben, deinen %MM auf oder über die obere Schwelle des Altersbereichs von 18-35 Jahren zu bringen und dort zu halten.

Wenn du deine Muskelmasse kennst, kannst du auch den Skelettmuskel-Index (SMI) berechnen. Äquivalent zum FMI ist der SMI eine relative Metrik der Muskelmasse, angepasst an die Körpergröße. Obwohl es aufgrund der Komplexität der genauen Bestimmung der Muskelmasse mehrere Möglichkeiten gibt, den SMI zu konzeptualisieren [22], gibt es in Anlehnung an den FMI folgende Formel:

SMI = MM (kg) / Körpergröße² (m²)

In Bezug auf den SMI wird es noch komplizierter, Referenzwerte zu finden, die für die alltägliche, nicht-klinische Bewertung nützlich sind, da es die verschiedenen Konzeptualisierungen gibt. Zum Beispiel werden in klinischen Studien oft nur die appendikulären Muskeln – also die Muskelmasse der Gliedmaßen – berücksichtigt. Wenn du jedoch Zugang zu deinem SMI hast, solltest du generell höhere Werte anstreben und diese so lange wie möglich so hoch wie möglich halten.

Aufgrund der Schwierigkeit, deine Muskelmasse ohne geeignetes Equipment genau zu bestimmen, gibt es geläufigere, aber weniger spezifische Metriken im Vergleich zum SMI in Bezug auf die fettfreien Körperkomponenten. Der Fettfreie-Masse-Index (FFMI) gibt die Menge an fettfreiem Gewebe (fettfreie Masse; FFM) im Verhältnis zur Körpergröße an. Da die FFM als Differenz zwischen Körperfett und Gesamtkörpergewicht berechnet wird, kannst du sie leichter bestimmen als die Muskelmasse allein. Äquivalent zum FFMI gibt der Magermasse-Index (Lean Mass Index; LMI) die Magermasse (Lean Body Mass; LBM) im Verhältnis zur Körpergröße an. Du kannst diese beiden Metriken mit entsprechenden Formeln berechnen, wobei die FFMI-Berechnung normalerweise einen kleinen Anpassungsfaktor enthält [25]:

FFMI = FFM (kg) ÷ Körpergröße² (m²) + 6,3 × (1,8 – Körpergröße (m))

LMI = LBM (kg) ÷ Körpergröße² (m²)

Wie hier erklärt, enthalten sowohl FFM als auch LBM alle Nicht-(Speicher-)Fett-Komponenten (Organe, Knochen, Muskeln und Körperwasser). Der Unterschied besteht allerdings darin, dass LBM, nicht aber FFM, essenzielles Fett einschließt (z.B. Fett in den Zellwänden von Neuronen). Essenzielles Körperfett macht etwa 3 – 5% des Gesamtkörpergewichts aus [26], daher ergeben sich für LBM höhere Werte für eine Person im Vergleich zu ihrer FFM – und folglich auch für LMI vs. FFMI.

Trotz des konzeptionellen Unterschieds werden aus mehreren Gründen FFM / FFMI oft synonym mit LBM / LMI verwendet. Erstens ist die Menge an essenziellem Körperfett im Verhältnis zum Gesamtkörpergewicht relativ gering und auch über die Zeit recht stabil, weshalb es für alltägliche Zwecke praktisch nicht sehr relevant ist. Zweitens argumentieren Forscher, dass selbst der Unterschied auf konzeptioneller und chemischer Ebene oft nicht gegeben ist [27]. Daher ist es meist ausreichend, sich auf den FFMI zu konzentrieren. In Bezug auf Referenzwerte kannst du den FFMI entsprechend folgender Bereiche interpretieren:

Für Männer:

- Schwach: 16 – 17

- Normal: 18 – 20

- Gut: 21 – 22

- Sehr gut: 23 – 24

- Natürliche Obergrenze: 25

Für Frauen:

- Schwach: 13 – 14

- Normal: 15 – 16

- Gut: 17 – 18

- Sehr gut: 19 – 20

- Natürliche Obergrenze: 22

Diese Bereiche basieren auf Forschungen, die FFMI-Werte analysierten, die typischerweise durch Muskelaufbau ohne vs. mit Steroidkonsum erreicht werden können [25]. Wie bereits erwähnt, sind höhere Werte generell besser als niedrigere, da es keinen immanenten Nachteil gibt, mehr Muskeln zu haben. Allerdings sind FFMI-Werte, die die obere Grenze überschreiten, indikativ (oder zumindest verdächtig) für Steroidkonsum, per se aber nicht problematisch.

Anwendungsempfehlung: Interpretiere die Metriken kontextbezogen

Bei der Beurteilung deiner Body Composition anhand dieser Metriken solltest du bedenken, dass jede von ihnen im Kontext deiner individuellen Veranlagungen und Umstände sowie deiner spezifischen Physique-, Performance- und Gesundheitsziele interpretiert werden sollte. Beachte dabei:

- Demografische Faktoren sind wichtig: Referenzwerte für die meisten Body-Composition-Metriken variieren je nach Alter, Geschlecht und anderen Variablen. Was für einen 25-jährigen männlichen Athleten als „normal“ oder „ideal“ gilt, unterscheidet sich von dem, was für eine 60-jährige Frau angemessen ist.

- Berücksichtige deine Ziele: Als Athlet oder Bodybuilder könntest du Werte auf diesen Metriken anstreben, die für die Allgemeinbevölkerung als extrem gelten würden. Wenn dein Ziel dagegen allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit ist, könnten moderatere Werte angemessen sein.

- Entwicklung über die Zeit tracken: Oft liefert die Veränderung deiner Body Composition als Reaktion auf Ernährungs- und Trainingsanpassungen wertvollere Informationen als der Fokus auf absolute Werte.

- Sei konsistent: Wenn du deine Body Composition über die Zeit verfolgst, verwende die gleiche Messmethode und das gleiche Equipment, um konsistente und tatsächlich nützliche Informationen zu erhalten.

Von den verschiedenen Metriken erzählt keine allein die ganze Geschichte. Verwende daher eine Kombination dieser Metriken, um ein umfassendes Bild deiner Body Composition zu erhalten.

Übereinstimmend mit und zusätzlich zu unserem vorgeschlagenen Tracking-System ist der BMI aufgrund seiner leichten Messbarkeit ein guter Ausgangspunkt. Wenn du nicht übermäßig muskulös bist, gibt dir dein BMI einen Hinweis darauf, ob du zu schwer (oder leicht) für deine Größe bist und ob du möglicherweise damit verbundenen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein könntest. Das ist jedoch alles, da der BMI nicht zwischen verschiedenen Körperkompartimenten unterscheidet und daher von begrenztem Nutzen ist, wenn du beträchtlich muskulös bist – etwas, das du zumindest bis zu einem gewissen Grad anstreben solltest.

Das WHR ist ebenfalls leicht messbar und zugänglich und bereits aussagekräftiger als dein BMI, da Fett nicht gleichmäßig am Körper verteilt, zugenommen und verloren wird und die Größe deiner Bauchmuskeln relativ stabil ist. Dies macht das WHR zu einem guten ersten Indikator dafür, ob du zu viel Körperfett hast. Darüber hinaus reagieren Veränderungen des WHR – idealerweise wöchentlich gemessen – sehr empfindlich auf Veränderungen des Körperfetts. Daher sind WHR-Zunahmen und -Abnahmen sehr wahrscheinlich auf Zunahmen bzw. Abnahmen des Körperfetts zurückzuführen.

Die direkte Beobachtung deines %BF ist natürlich eine direktere Beurteilung deiner Körperzusammensetzung. Eine regelmäßige Überprüfung deines %BF kann leicht mit einer guten BIA-Waage zu Hause durchgeführt werden, die dir in der Regel (je nach Hersteller und Modell) ordentlich genaue Messungen deines Körperfetts und Körperfettveränderungen über die Zeit liefert.

Zusätzlich lohnt es sich definitiv, gelegentlich deinen FMI und FFMI als Referenz zu berechnen. Sobald du deinen %BF kennst, kannst du auch leicht deinen FFMI berechnen, der dir einen soliden Hinweis auf deine Muskelmasse und Muskelmasseveränderungen gibt. Das heißt, du willst nicht nur deinen %BF entsprechend deinen Zielen in gesunden Zielbereichen halten, sondern auch sicherstellen, dass du gesunde Mengen an Muskelmasse hast, aufbaust und beibehältst.

Take-Aways

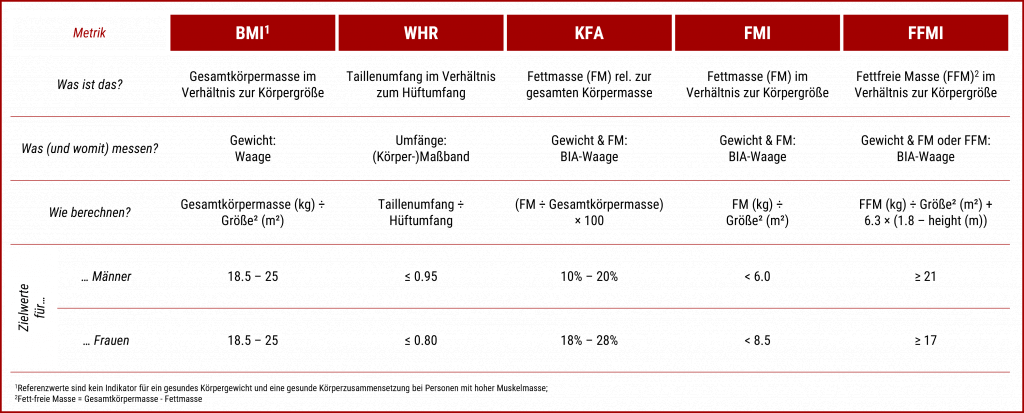

In der Grafik siehst du nochmals eine Zusammenfassung der Metriken, die dir einfach und insgesamt umfassend eine gute Evaluation deiner Body Composition liefern.

Beachte allerdings, dass die Ziel-Referenzwerte ggf. an deine individuellen Ziele und Umstände angepasst werden müssten. Trotzdem sollte es dir mehr nutzen als schaden, diese Zielwerte zu erreichen und einzuhalten.

Outlook

Im nächsten Post über die Grundlagen der Body Composition geht es darum, warum es überhaupt wichtig ist, deinen Körperfettanteil und deine Muskelmasse in gesunden Bereichen zu halten. Das heißt, du wirst Informationen über die spezifischen Auswirkungen finden, die Fett- und Muskelgewebe auf verschiedene Gesundheits- und Performance-Marker wie Hormonspiegel, Stimmung und kognitive Fähigkeiten haben.

Quellen

[1] World Health Organization, “A healthy lifestyle – WHO recommendations.” Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/a-healthy-lifestyle—who-recommendations

[2] W. D. Van Marken Lichtenbelt, F. Hartgens, N. B. J. Vollaard, S. Ebbing, and H. Kuipers, “Body Composition Changes in Bodybuilders: A Method Comparison,” Med. Sci. Sports Exerc., vol. 36, no. 3, pp. 490–497, Mar. 2004, doi: 10.1249/01.MSS.0000117159.70295.73.

[3] F. Q. Nuttall, “Body Mass Index: Obesity, BMI, and Health A Critical Review,” Nutr. Today, vol. 50, no. 3, pp. 117–128, May 2015, doi: 10.1097/NT.0000000000000092.

[4] K. Maeda, Y. Ishida, T. Nonogaki, and N. Mori, “Reference body mass index values and the prevalence of malnutrition according to the Global Leadership Initiative on Malnutrition criteria,” Clin. Nutr., vol. 39, no. 1, pp. 180–184, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.clnu.2019.01.011.

[5] Healthdirect, “Body mass index (BMI) and waist circumference.” Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.healthdirect.gov.au/body-mass-index-bmi-and-waist-circumference

[6] R. Ross et al., “Waist circumference as a vital sign in clinical practice: a Consensus Statement from the IAS and ICCR Working Group on Visceral Obesity,” Nat. Rev. Endocrinol., vol. 16, no. 3, pp. 177–189, Mar. 2020, doi: 10.1038/s41574-019-0310-7.

[7] J. Lee, S.-C. Kang, O. Kwon, S. Hwang, J. S. Moon, and J. Kim, “Reference Values for Waist Circumference and Waist–Height Ratio in Korean Children and Adolescents,” J. Obes. Metab. Syndr., vol. 31, no. 3, pp. 263–271, Sep. 2022, doi: 10.7570/jomes22033.

[8] B. Xi et al., “International Waist Circumference Percentile Cutoffs for Central Obesity in Children and Adolescents Aged 6 to 18 Years,” J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 105, no. 4, pp. e1569–e1583, Apr. 2020, doi: 10.1210/clinem/dgz195.

[9] World Health Organization, “Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation,” 2008, Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: https://iris.who.int/handle/10665/44583

[10] R. Fauziana et al., “Body mass index, waist-hip ratio and risk of chronic medical condition in the elderly population: results from the Well-being of the Singapore Elderly (WiSE) Study,” BMC Geriatr., vol. 16, no. 1, p. 125, Dec. 2016, doi: 10.1186/s12877-016-0297-z.

[11] A. W. Potter, W. J. Tharion, L. J. Nindl, D. M. McEttrick, D. P. Looney, and K. E. Friedl, “The normal relationship between fat and lean mass for mature (21–30 year old) physically fit men and women,” Am. J. Hum. Biol., vol. 36, no. 1, p. e23984, Jan. 2024, doi: 10.1002/ajhb.23984.

[12] Y. Schutz, U. Kyle, and C. Pichard, “Fat-free mass index and fat mass index percentiles in Caucasians aged 18–98 y,” Int. J. Obes., vol. 26, no. 7, pp. 953–960, Jul. 2002, doi: 10.1038/sj.ijo.0802037.

[13] A. Luke, “Ethnicity and the BMI–body fat relationship,” Br. J. Nutr., vol. 102, no. 04, p. 485, Aug. 2009, doi: 10.1017/S0007114508207233.

[14] E. T. Trexler, “The Metabolic Adaptation Manual: Problems, Solutions, and Life After Weight Loss,” Stronger by Science. Accessed: Nov. 17, 2024. [Online]. Available: https://www.strongerbyscience.com/metabolic-adaptation/

[15] P. S. MacLean, J. A. Higgins, E. D. Giles, V. D. Sherk, and M. R. Jackman, “The role for adipose tissue in weight regain after weight loss,” Obes. Rev., vol. 16, no. S1, pp. 45–54, Feb. 2015, doi: 10.1111/obr.12255.

[16] J. Peos, L. Norton, E. Helms, A. Galpin, and P. Fournier, “Intermittent Dieting: Theoretical Considerations for the Athlete,” Sports, vol. 7, no. 1, p. 22, Jan. 2019, doi: 10.3390/sports7010022.

[17] P. G. Cohen, “The hypogonadal–obesity cycle: role of aromatase in modulating the testosterone–estradiol shunt – a major factor in the genesis of morbid obesity,” Med. Hypotheses, vol. 52, no. 1, pp. 49–51, Jan. 1999, doi: 10.1054/mehy.1997.0624.

[18] B. R. D. Oliveira et al., “Performance of Body Fat Percentage, Fat Mass Index and Body Mass Index for Detecting Cardiometabolic Outcomes in Brazilian Adults,” Nutrients, vol. 15, no. 13, p. 2974, Jun. 2023, doi: 10.3390/nu15132974.

[19] A. Coin et al., “Fat-free mass and fat mass reference values by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) in a 20–80 year-old Italian population,” Clin. Nutr., vol. 27, no. 1, pp. 87–94, Feb. 2008, doi: 10.1016/j.clnu.2007.10.008.

[20] D. Masih et al., “Optimal Cut-Off Values for Body Mass Index and Fat Mass Index Based on Age in Physically Active Males Using Receiver Operating Characteristic Curve,” Diseases, vol. 11, no. 4, p. 137, Oct. 2023, doi: 10.3390/diseases11040137.

[21] P. Liu, F. Ma, H. Lou, and Y. Liu, “The utility of fat mass index vs. body mass index and percentage of body fat in the screening of metabolic syndrome,” BMC Public Health, vol. 13, no. 1, p. 629, Dec. 2013, doi: 10.1186/1471-2458-13-629.

[22] C. O. Walowski et al., “Reference Values for Skeletal Muscle Mass – Current Concepts and Methodological Considerations,” Nutrients, vol. 12, no. 3, p. 755, Mar. 2020, doi: 10.3390/nu12030755.

[23] A. Van Der Werf et al., “Percentiles for skeletal muscle index, area and radiation attenuation based on computed tomography imaging in a healthy Caucasian population,” Eur. J. Clin. Nutr., vol. 72, no. 2, pp. 288–296, Feb. 2018, doi: 10.1038/s41430-017-0034-5.

[24] I. Janssen, S. B. Heymsfield, Z. Wang, and R. Ross, “Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18–88 yr,” J. Appl. Physiol., vol. 89, no. 1, pp. 81–88, Jul. 2000, doi: 10.1152/jappl.2000.89.1.81.

[25] E. M. Kouri, H. G. Pope, D. L. Katz, and P. Oliva, “Fat-free mass index in users and nonusers of anabolic-androgenic steroids,” Clin. J. Sport Med. Off. J. Can. Acad. Sport Med., vol. 5, no. 4, pp. 223–228, Oct. 1995, doi: 10.1097/00042752-199510000-00003.

[26] S. Janmahasatian, S. B. Duffull, S. Ash, L. C. Ward, N. M. Byrne, and B. Green, “Quantification of Lean Bodyweight,” Clin. Pharmacokinet., vol. 44, no. 10, pp. 1051–1065, Oct. 2005, doi: 10.2165/00003088-200544100-00004. [27] S. B. Heymsfield, J. Brown, S. Ramirez, C. M. Prado, G. M. Tinsley, and M. C. Gonzalez, “Are Lean Body Mass and Fat-Free Mass the Same or Different Body Components? A Critical Perspective,” Adv. Nutr., vol. 15, no. 12, p. 100335, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.advnut.2024.100335.